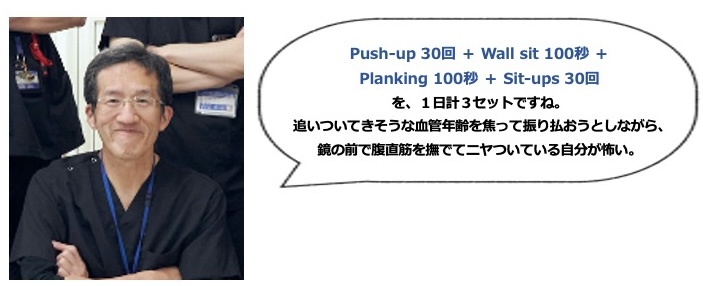

はじめまして。黒田泰弘って言います。3月まで香川大学救急災害医学講座教授を務めておりました。

4月よりTMGあさか医療センター救急センター長を拝命しました。

香川からなぜASAKAへ?

2014年12月13日、江川先生(現 神経集中治療科部長)に「香川に来たらええやん」と言った日が始まりでした。

この日、神経集中治療に対する熱い思いを江川先生が語っていたことを今でも覚えています。

今となっては立派になりましたが、2018年4月から香川で救急専攻医を始める中川先生(現 神経集中治療科副部長)を高松中央のバス停に迎えに行ったことは懐かしく思います。

2017年2月17日高松、2019年8月24-25日湯河原って皆さん何か解りますか?そうです。江川先生と企画した神経集中治療ハンズオンセミナーが開催された日です。湯河原の時は、中川先生も加わりASAKAのメンバーを中心に神経集中治療の大きな輪を作っていく姿が目に浮かびました。この時は、神経集中治療の権威であるJan Claassen先生招いて脳波ハンズオンが行われました。Jan先生も「日本で神経集中治療にこんなに人が集まるんや!」と驚いていました。神経集中治療ハンズオンセミナーは2019年12月7日にはフィリピンにも進出しています(いろんな意味で忘れられません)。 今年からはそんな熱意ある江川先生、中川先生からオファーいただき、ASAKAから神経集中治療の知見をたくさん発信していきたいと思います。

神経集中治療への思い

今回、法的脳死判定マニュアルを改訂しました。私が医師として働き始めた当初、所属していた山口大学は脳死判定の際の無呼吸テストに関するデータを集積しており、ずっとそれを近くで見ていました。日本の脳死判定の件数が他国に比べて少ない原因の一つに医療側の体制の問題もあると考えており、若い頃から脳死と関わってきた私が、今回のマニュアル改訂に携わったのは運命だと思っています。(脳死を死と受け止めるかどうかはご本人・ご家族の考え方であり、それについて意見したものではありません。)

また神経集中治療では古くから内頸静脈酸素飽和度(=全脳の血流/代謝比)の概念は大事だと言われており、重症くも膜下出血患者に対する低体温療法などもよく経験していました。現在PETに応用されている原理を用いて、グルコースの供給・代謝に関する研究も幾つか行いました。その中で動物実験において麻薬が脳代謝に及ぼす影響を調査し、また硬膜下に血液を注入後、血腫周囲および海馬で一過性に(2時間後)グルコースの需給バランスが崩れる(血流/代謝比が低下)ことをみつけました。 後者の研究はグラスゴーで行い、有名なGlasgow Coma Scaleを作られたTeasdale先生がおられました。

しかし、理論的には脳の循環代謝を整えることが必要といわれていても内頸静脈酸素飽和度だけでは不十分で、現在はMultimodal neuro-monitoringが必要だといわれていますが、その中で脳波モニタリングの意義はすごく大きいと改めて思います。まだまだわかっていないことも多いから、神経集中治療は宝の山やね。

この10年で日本の神経集中治療は大きくなりました。2024年3月より私は集中治療医学会理事長も拝命しており、ここから神経集中治療をもっと盛り上げていきたいと思います。NEURO NO MAKUAKE JA〜!!

毎日考えていること